氷見市立博物館の常設展示は、「導入展示」「あゆみ“氷見の歴史”」「とる“氷見の漁業”」「つくる“農家の暮らし”」の4コーナーで構成しています。

| 導入展示 | |

|

|

| ■氷見の地形 | |

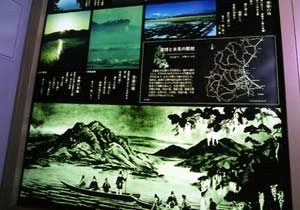

| あゆみ「氷見の歴史」 | |

| 市内の遺跡から出土した縄文土器・弥生土器・古墳副葬品・大境ジオラマなどを中心に、氷見地域の歴史を原始・古代・中世・近世・近現代と概観できます。 | |

|

|

| ■原始 ・日本にナウマン象がいた時代 ・東西の交流によって生まれた土器 ・自然がつくった住居「大境洞窟」 ・自然とともに生きた時代 |

■原始 ・縄文人のむらと捨場 ・自然に働きかける時代 ・農耕にともなう土器「壺」「甕」「高杯」 |

|

|

| ■古代 ・富と権力の象徴「朝日長山古墳」 ・むらの有力者が力をつけた時代 ・弥生の系譜「土師器」と新来の「須恵器」 ・地方に支配がおよんだ時代 ・今も息づく万葉のいぶき |

■中世 ・戦乱の攻防のなごり ・「講」の組織化による民衆の帰依 |

|

|

| ■近世 ・米増産のための大規模な開墾 ・個人操業から仲間操業への経営変化 ・漁師、商人、手工業者の氷見町 ・寺社建築に特権をもちつづけた大工 ・くらしのなかのゆとり ■近・現代 ・波乱に満ちた富山県の誕生 ・地方自治の確立と氷見市の誕生 |

|

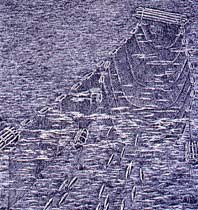

| とる「氷見の漁業」 | |

| 中世末期にさかのぼるとされる台網(定置網)の歴史とその移り変わりを、豊富な漁撈具や網模型によって紹介しています。 | |

|

|

| ■大敷網の採用 ・胴舟(ドブネ)とむかしの網起し ・氷見の定置網漁業を支えた胴舟(ドブネ) |

■定置網を起した氷見の風土 ・海にひらけた氷見 ・定置網で水揚される魚 ・波静かな自然の良港 ・「フケギワ」に仕掛けられる大敷網 |

|

|

| ■定置網のしくみ ・現在の大型定置網 ・定置網とはどういうものか ・大敷網と大謀網の長所をとり入れた 「越中式ブリ大謀網」 ・「登り網」・「返し網」の新設と周年操業 |

■古くから始まった氷見の漁業 ・丸木船を駆って海に挑んだ縄文人 ・「つなし」とる比美の浦人 ■ブリ定置網のおこり ・中世末期に起源をもつ藁台網 ・「越中式ブリ大謀網」の発祥地灘浦 ・漁業の中心氷見漁港 ・潮流に強い麻苧製の身網と「桝の内」の新設 |

|

|

| ■現在の網起し ・暖流と寒流がもたらす海の幸 ・現在の網起し ・氷見ブリ・氷見マグロ・氷見イワシ ・機械化がすすむ加工作業 |

■和船コレクション ・氷見地域の代表的な木造和船 ・カンコとテンマ ・氷見の船大工道具 ・テンマ建造工程の模型 |

| >>詳細を見る | |

| つくる「氷見の農家のくらし」 | |

| 明治中期に建てられた農家を館内に再現し、明治期から昭和30年代頃まで使われた衣食住や生業に関する民具を多数展示して、少し前の時代の庶民の暮らしぶりがわかるようになっています。 | |

|

|

| ■むかしの農家とくらし ・入母屋式の屋根をもつ田の字型民家 ・むかしの農家のくらし |

|

|

|

| ■氷見の地形と耕地 ・水とのたたかいの歴史 ■暮しを支えるための開拓 ・河川下流地域の開拓 ・十二町潟の干拓と砂丘地の開拓 ・千枚田と見田窪開拓 ・ため池と用水による開拓 ■石高の推移 ・江戸時代の石高の推移 ・多収量品種から早生稲の優良品種 ・減反政策と宅地化による農地の減少 |

■副業と出かせぎ ・諸国の鏡を磨いて回った職人達(鏡磨) ・伝統技術をつたえる細工物 ・そうけと箕 ・全国屈指だった氷見ワラ工品 |

|

|

| ■馬耕・牛耕と運搬 ・馬による田ごしらえと荷馬車運搬 ・馬耕・牛耕と運搬の方法 |

■ズッタ(テンマ) ・十二町潟近辺で、移動や運搬、農作業に用いられた川舟 |

| 新展示コーナー | |

|

|

| ■鞍川D遺跡出土の丸木舟 ・井戸側に転用された12世紀頃の丸木舟 |

■氷見の獅子舞 |

|

|

| ■昭和30年代の茶の間 | ■中世の石造物 |

| >>詳細を見る | >>詳細を見る |