コミュニティ・スクール(氷見市学校運営協議会制度)

氷見市では、令和6年度からすべての小・中・義務教育学校で、学校運営協議会が設置されました。

コミュニティ・スクールとは

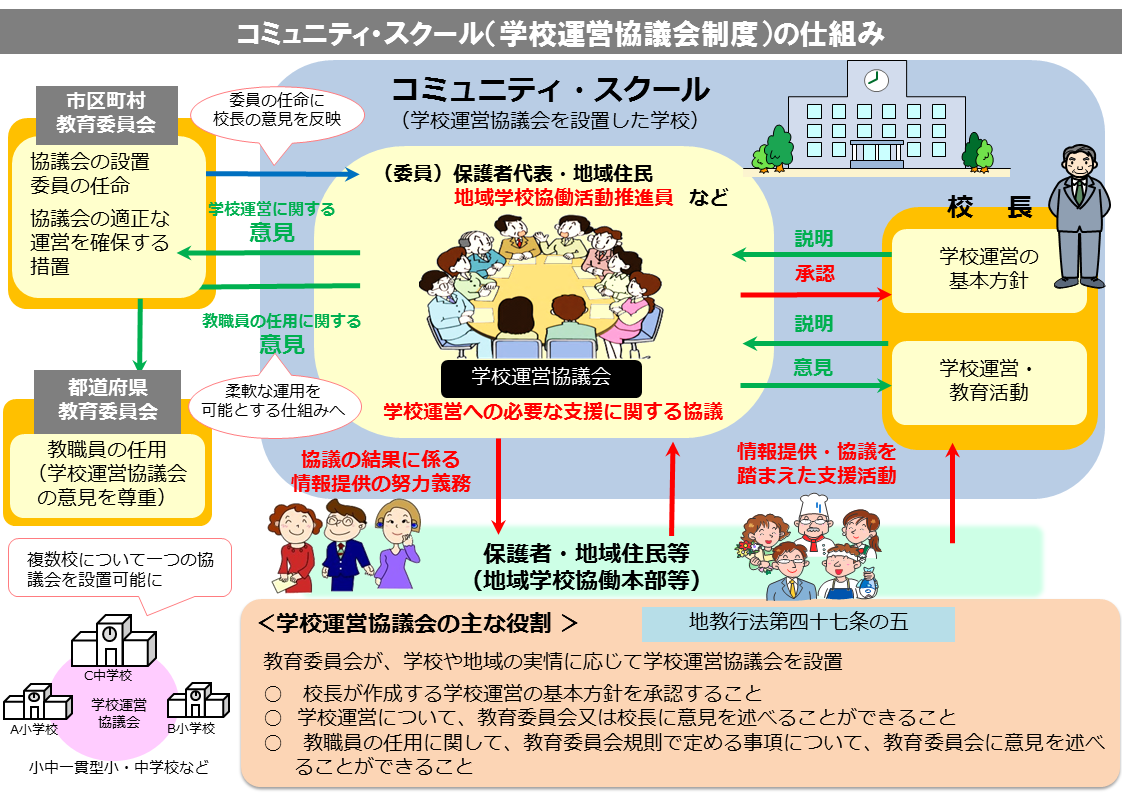

コミュニティ・スクールは、学校と保護者や地域の方などと知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら児童生徒の成長を支え、「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みです。

コミュニティ・スクールとは、「学校運営協議会」を設置している学校を指します。

文部科学省イメージ図

コミュニティ・スクールのメリット

1.組織的・継続的な体制の構築 = 持続可能な仕組み

校長や教職員の異動があっても、学校運営協議会によって地域との組織的な連携・協働体制がそのまま継続できる「持続可能な仕組み」です。

2.当事者意識・役割分担 = 社会総掛かり

校長が作成する学校運営の「基本方針の承認」を通して、学校や地域・児童生徒が抱える課題に対して関係者がみな当事者意識を持ち、「役割分担をもって連携・協働による取組」ができます。

3.目標・ビジョンを共有した「協働」活動

学校運営協議会や熟議の場を通して、児童生徒がどのような課題を抱えているのか、地域でどのような子どもを育てていくのか、何を実現していくのかという「目標・ビジョンを共有」できます。

|

(1) 児童生徒の学びや体験活動が充実します。 (2) 自己肯定感や他人を思いやる心が育ちます。 (3) 地域の担い手としての自覚が高まります。 (4) 防犯・防災等の対策によって安心・安全な生活ができます。 |

|

(1) 地域の方の理解と協力を得た学校運営や「社会に開かれた教育課程」の実現が可能となります。 (2) 地域の人材を活用した教育活動が充実します。 (3) 地域の協力により児童生徒と向き合う時間が確保できます。 |

|

(1) 学校や地域に対する理解が深まり、家庭教育との相乗効果が生まれます。 (2) 地域の中で児童生徒が育てられているという安心感があります。 (3) 保護者同士や地域の方との人間関係が構築できます。 |

|

(1) 経験を生かすことで生きがいや自己有用感につながります。 (2) 学校が社会的つながり、地域のよりどころとなります。 (3) 学校を核とした地域ネットワークが形成され、地域の課題解決につながります。 (4) 地域の防犯・防災体制等の構築ができます。 |

学校運営協議会委員

次に掲げる者のうちから校長の推薦により教育委員会が任命します。委員の任期は、原則、当該年度の4月1日から3月31日の1年で再任することができます。

- 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

- 対象学校の通学区域内の住民

- 対象学校の運営に資する活動を行う者

- 対象学校の校長

- 対象学校の教職員

- 学識経験者

- 関係行政機関の職員

- 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

会議の開催と情報提供

学校運営協議会の会議は、学期ごとや行事の前後など学校や地域等の実態に応じて、年間3回程度行われます。

保護者や地域住民等への理解を深め連携・協力の推進のために、その活動状況を学校だよりや学校ホームページ等で公開する等、情報公開に努めます。

更新日:2024年04月01日